去贝加尔湖 沉入世界尽头的雪野

2018-02-11

导语:在白雪中,这座城市宛如一块插满蜡烛的蛋糕,柔软而绵细。(来源:Voicer)

2018年的跨年之旅,和以前的东京、京都精致吃喝之旅有所不同,选择去西伯利亚的贝加尔湖看看,我知道这次旅行会比较严酷和糙,但恰恰因为对我一个南方人来说,从未去过零下二三十度的地方,倍感好奇,想去挑战一下,以及网络上关于贝加尔湖的图片,大多是开阔而荒凉的美,让我只想走进它。而今,提笔写这些字,仍然可以望眼欲穿那一片雪白而冰冷,孤寂却坚韧的山脉,湖泊,夜晚。

序——睡在北京机场

抵达北京的时候是晚上11点半,空气里仍然混着霾,机场的成色还如以前一样。零下五度的北京让我稍稍感受到了寒冷钻进皮肤的感觉。夜里的机场比白天安静一些,以至于所有航班起飞的播报显得格外清楚,毫无挽留人们的语气,不同的目的地把人们圈在一起然后很快又分开了。

我想象着一会就要听着各种方言或语言,在陌生人群中,闭上眼,也不知道是否能睡着,但不重要,选择上路的人应该不会担心太累,因为想要了解世界的成本除了钱,剩下的就是那副臭皮囊,练的多了也就结实了。

TIPS: 去贝加尔湖需要先落地离它最近的城市——西伯利亚首府伊尔库茨克,由北京飞往伊尔库茨克的航班是凌晨5点半,大约飞行3小时就到,没有时差。*

伊尔库茨克

大雪覆盖的城市,圣洁的教堂与貂皮大婶儿

飞机快要降临伊尔库茨克的时候天还没有亮,窗外是蓝绿色,像在深海里潜水,随着飞机的下降慢慢地看到日出的光,平滑而纤细的一条长长的线,勾勒着白茫茫的一片。在白雪中,这座城市宛如一块插满蜡烛的蛋糕,柔软而绵细。

俄语是一门繁复而无法推测的语言,出发前学来学去也没学会几个词,机场门口有司机简单的用计算器按了按到酒店的价格,我们就上车了。车是本田的,后窗上面的贴纸都是日文。

司机手背上有一块疤痕,长得却挺秀气,路过博物馆的时候,指挥我拍下来。然后自己打开手机找到google翻译器,把俄文填好,翻成英文“museum”。这是我们之间唯一的对话,哪怕我用英文和他说,能否再用俄文说一遍博物馆,他也听不懂。

浏览着这座城市,像是走进科恩兄弟《冰血暴》的场景,白色的雪,绿色、棕色搭配浅黄色的木屋,高耸萧条的树,汽车的尾气拖着很长。路上的大雪被铲到了两侧,堆得很高。然而,沉默而冰冷的小城,却不乏音乐的点缀。

马克思大街上,每隔几根灯柱,上面就装着一个小的音响,音乐仍然是1990年代的社会主义感的旋律,老式的电车缓慢经过。没有Beyoncé,Sam Smith,经过任何一个商场,也没有这些流行的符号。

似乎这里的人不大需要这些,我所能看到的是一堆青年人在露天体育场里滑着冰刀,明确的线路,均衡的速度,有力的双腿,自在极了。然而,这仍然是一项不需要太多语言的运动。

街上的人们没有太多特征,整体看上去都很相似。因为冷,都被衣服包裹着,所有细节的特征都被掩盖住了。贫富与否、开心幸福与否、做什么工作的等等这些对街上陌生人的猜测几乎是失灵的,也只有当她偶尔拨动头发或摘下手套的时候看到一些精致而华丽的金色首饰;或当他玩着手机时,粗糙的手指甲里都是黑色的垢;或当她迎面走过大红色的口红与香氛让我的眼前一亮。

他们没什么表情,偶尔,我会冲他们点头微笑,但是换来的是面无表情的脸,既可以说是无动于衷,也可以说是习惯性的沉默。其间,我们误打误撞经过一个集市,俄罗斯套娃仿佛让时间倒退十几年,有些人在兜售这冷冻的海鲜,大块不同品种的海鱼,木讷僵硬,暴露在那儿,就像这里的人。

城市不大,被安格拉河环抱着,城市的核心是基洛夫广场(Kirov Square),广场上有一棵巨型的圣诞树,孩子们玩着高高的滑梯,有一些是冰做成的滑梯,他们欢呼奔跑的状态丝毫不觉得冷,这是仅属于北方孩子的游乐场,南方的孩子无法拥有这些。沿着广场往北走,是列宁纪念碑,再往北走是几座风格不一的教堂。

觉得最美的一座是名叫“Church of the Saviour”的救世主教堂,它小巧而精致,绿色的顶部和白色的墙面与周围的白雪融为一体,外墙上还有壁画,周围是宁静的花园。

门口扫雪的人和我们打招呼,邀请我们进去,门很重,但进入的那一刻更加安静了,一位中年俄罗斯男人脱下厚厚的外套悬挂在门口,他做了很久的祷告,走过每一幅圣像,用相似的“上帝保佑”的姿势,一遍一遍,然后再回到中间的位置做一次,接着再下楼出教堂再做一次。

这里像是一个避风港,事物在这里都暖和和平静起来,祷告些什么吧,然后再出去接着面对寒冷与大风与大雪。

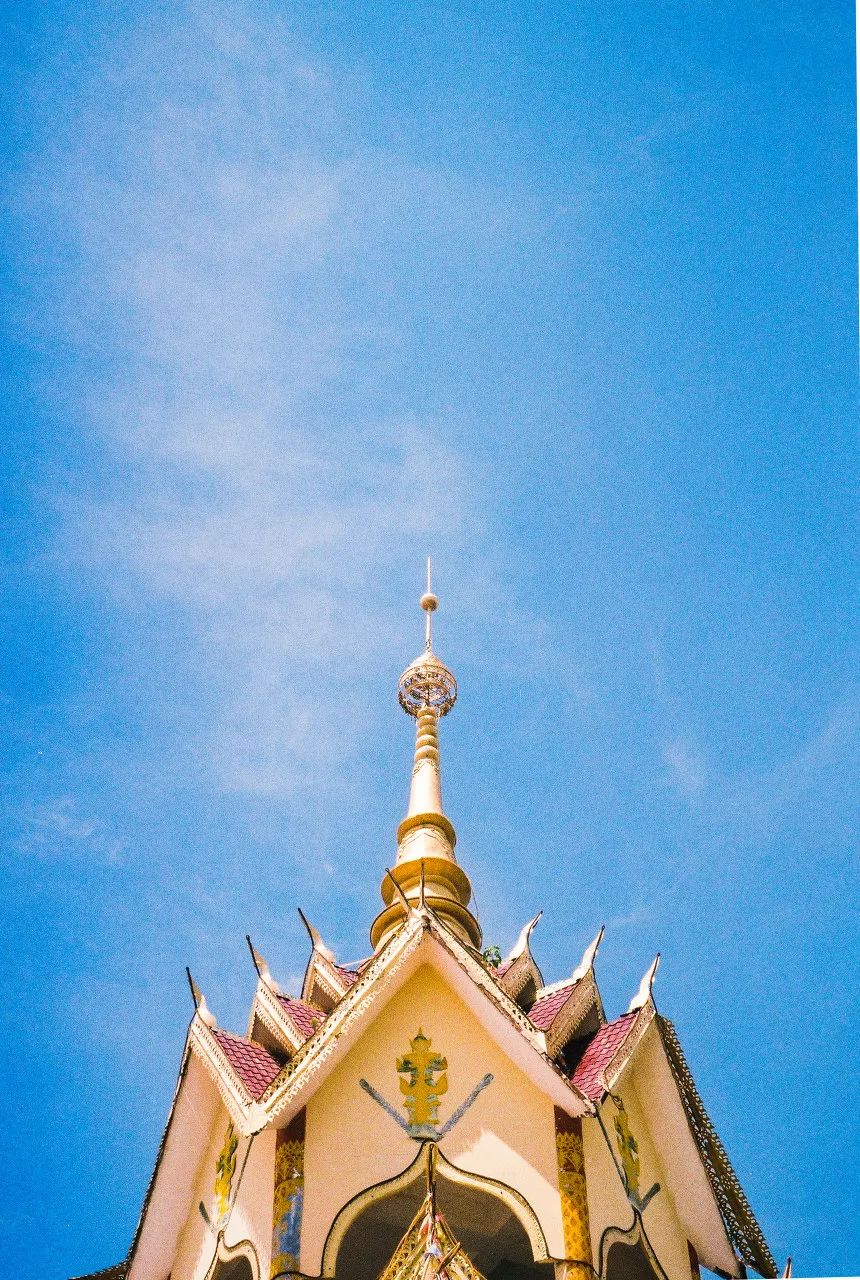

被大雪覆盖的城市,让所有事物落入深眠般的安静,不怎么想说话,树枝和房子就杵在那儿,带着些落魄的威严,这里的狗大多也不怎么叫唤。天气塑造着人们的性格,想想泰国人和眼前的人,真是极大的反差。冷,的确比热要更坚硬和内化一些,这或许就是自然所给予不同地区人们不同的生存方式。

大雪把一切都淹没了。

前往贝加尔湖——初见奥利洪岛

从伊尔库茨克到贝加尔湖的奥利洪岛需要6小时车程,奥利洪岛位于贝加尔湖的中心,其中的胡日尔村,是一个集中的居住村落,大概有1500多人生活在这里。在去贝加尔湖的路上,车共停下来两次,第一次是在一个休息站。

站在路边的时候真的有种亲临Fargo冰血暴现场的感觉,几座木屋,稀少的车辆,笔直没有尽头的双向道路。

第二次是在一个很小的码头,会有船来把不同的车辆接走,这是用于连接奥利洪岛和伊尔库茨克之间的交通。

车从奥利洪岛上的小码头往胡日尔村开,颠簸的厉害。满眼都是不同高低大小的木屋,暮霭的天色诱人,车窗上时常结满冰花,哪怕努力拨开一小片玻璃,不一会儿就蒙上了雾气。

抵达eco hotel旅店时,还有不少中国游客在check in。见到了老板Svetlana,气质比想象中更大气,她是布里亚特族人,约162的身高,纤细的身材,白皙,睫毛弯弯翘起,笑起来的时候牙齿全部露出来,整齐洁白。去过中国很多次,最喜欢北京和广州,上海、香港觉得一般,会说几句中文。

这间木屋旅馆也刚开业没多久,门口的餐厅外面还堆着几根木条。她和她的姐姐经营这这个木屋旅店,丈夫是约旦人,她们在北京相识相恋结了婚。我们的交流不算很多,早晨我们会在餐厅里吃早餐,她的姐姐为我们做,只言片语的交流里,让我感觉到她们应该是因为生活的一些境遇不得不卖了伊尔库茨克的一座房子到这里来开旅店,当然,这其中也有目前中国游客逐渐多了起来的背景因素。

这个村子里的大多数资源都需要从伊尔库茨克运送过来,贝加尔湖是被法律禁止垂钓的,好几天我几乎就没怎么见过蔬菜,大多都是肉类,村子上吃饭的餐馆少之又少,走了15分钟雪路算是找到了一家餐厅。一家四口经营着,也差不多是中国农家乐的意思。

临走前我给他们拍照,四个人只有小儿子会说几句英文,对我说的第一句就是:No photography,然后我就逗他,最后把他逗哭了,他爸爸完全不管他,看我喜欢拍照,就拿出手机,给我看他自己拍的照片,是7、8月份的贝加尔湖,还能看到一些海豹,以及,家里人拍的帅帅地侧躺在草地上的他。

夜路走得很感慨。虽然很冷,头上带的帽子边缘的毛因为呼吸出来的气体都结成了一小撮一小撮的冰丝,风刮得脸疼。但这至少可以算是此生第一次体验远离尘嚣,深入自然,坠入寂静,妥协冰冷的情境了。路灯虽没几个,却因为白雪的反光,蜿蜒的路都看得见。

一些屋子上炊烟升起,在风的作用下肆意舞动,一些屋子的灯光比别家的亮一些。远方,偶尔几声狗吠。除此之外,世界唯一的声音,就是踩在雪地上的步伐声,硬邦邦的,脆脆的声音。

往远看,是朦胧的灰色山脉,山脉下就是湖。

严酷却极致美丽的南线与北线

来贝加尔湖玩,主要是两条线,都需要跟着车走。南线一天,北线一天。10点从旅店出发,基本上每天到下午4点半能到旅店。期间,无厕所,无餐厅。

南线的风景比较丰富,去不同的山看不同风貌的风景,同时可以看到一点点蓝冰,到2月份的时候蓝冰的颜色更深更蓝。

北线的景色要更加野性和浩瀚,比如大片的冰挂、雾凇;强劲的冷风;车经常以接近90度的上坡下坡行驶。不论是南是北,都比较考验人的意志力,毕竟是要在-25度左右的天气下等一顿司机给你劈柴点火做出来的鱼汤,就着一片面包,也就没别的吃的了。

在这样的荒凉感之下,哪怕有少量的游客笑着、拍着照,你依然感觉被太阳、风、雪、冰、山、草、石、这些最赤裸的自然完全包围着。手机几乎是没有信号的,说话显得多余,沉默是最好的敬畏方式。当凝视得久了,山与湖与天地的边界开始模糊,散落的我们也几乎都忘记了时间。